プロジェクト

Notice お知らせ

現在、お知らせはありません。

Project プロジェクト

1. 有機野菜広域出荷体制づくりプロジェクト

事業の概要

事業名 有機野菜広域出荷体制づくり支援事業委託業務

発注者 大分県知事 広瀬勝貞

事業の目的

大分県域における有機野菜の広域出荷体制を構築し、安定供給できる産地として確立するとともに、安定した販路の確保を推進し、有機農業者の経営の安定化を図る。

事業の目標

有機野菜広域出荷体制は大分県下で有機農業に取り組む野菜生産者等で構成し、有機農業の生産性向上や経営改善に向け、会員間の情報や生産技術の交換、研修会の開催等に取り組む。

特に課題の多い販売については、販路開拓から共同出荷に向けた組織的な取り組みを促進し、生産から販売に至る体制の構築に取り組む。これらの活動を通じて新規就農者の支援を進めるとともに、会員自らの経営の確立を図り、本県としての有機野菜の銘柄産地化と有機農業の産地拡大に資する。

事業の内容

- 1.有機野菜生産部会の設立に関する業務

- ・先進事例の調査及び情報の収集

- ・組織への加入促進及び有機JAS認証取得の推進

- 2.有機野菜の経営等に関する資料の作成

- 3.新規就農者への情報発信

有機野菜広域出荷体制づくりプロジェクトについて

有機農業の問題

- 収量や品質が不安定。

- 多品目栽培で技術習得に時間がかかる。

- 天候に左右され端境期がある。

- 除草作業等の労力がかかる。

- 直接取引における販路の確保が難しい。

- 販売価格水準があわない。

- 個人取引のため経営の確立は難しい。

- 新規就農者の経営の確立は難しい。

課題

- 県内量販店向け流通モデルの確立に向け、集荷する生産者の技術的課題解決や新たな販路開拓が必要。

- 露地では収量や品質は不安定なので安定生産のためにはハウス導入が必須。

- トップランナーには大口取引の商談もあるが、労働集約的、非効率、農地利用が十分でない等で対応できていない。

- 大口ロットに対応できる生産力と販売力をもった組織が強く、必要とされている。(本県にはない)

組織化のメリット

- 個々の生産性の課題解決を図りつつ、トップランナーがもつ販路や取引を組織に繋ぎ、計画生産・出荷体制が構築できれば個々の所得の向上に繋がる。

- 新規就農者にとってハードルが高い販路の確保や技術の習得が容易になる。

- 就農希望者の受け入れの強みとなる。

- 生産力・販売力が強い組織ができれば、安定出荷が可能となり「おおいた有機農産物」の産地が形成されることになる。

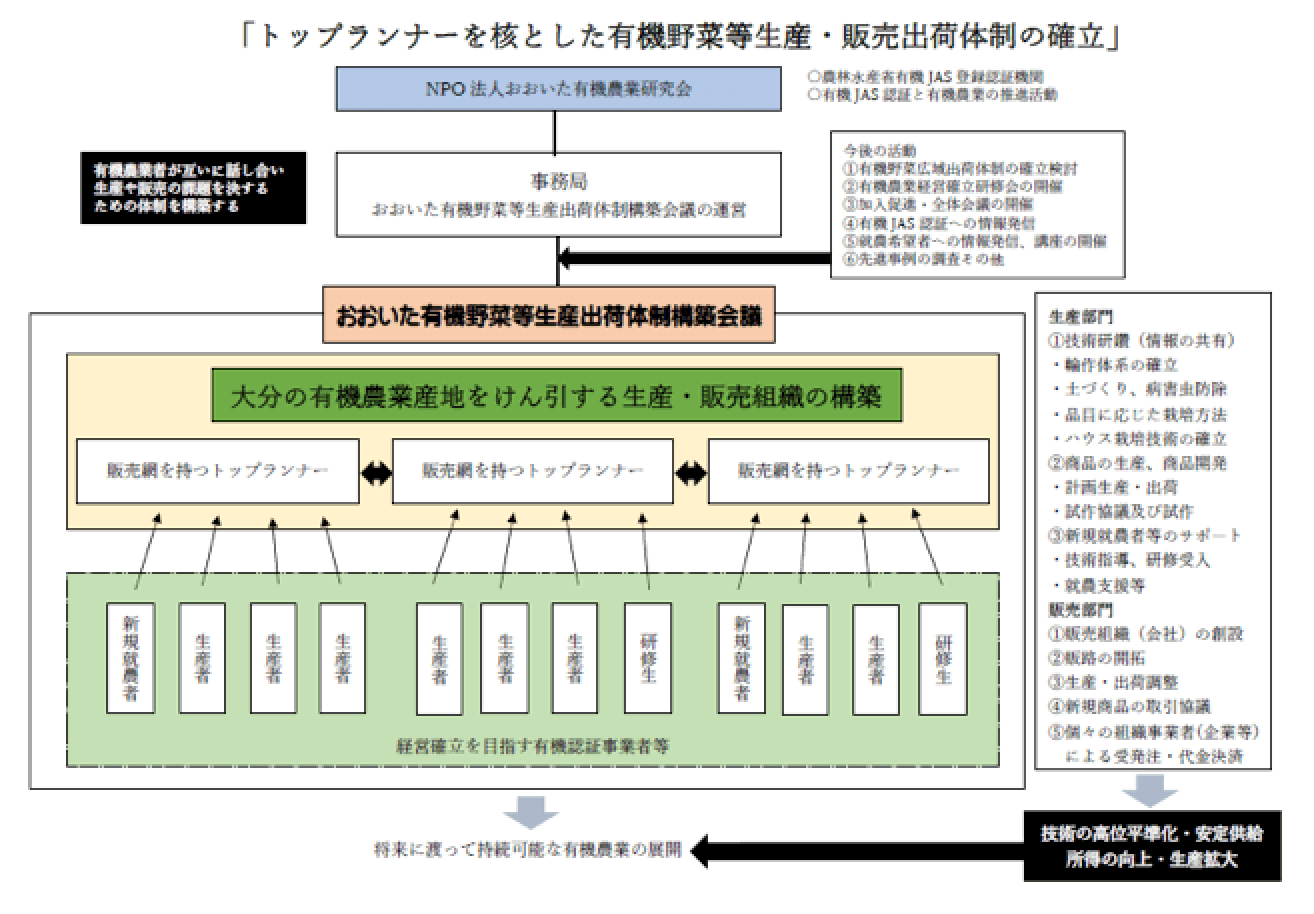

参照【トップランナーを核とした有機野菜等生産・販売出荷体制の確立】

有機農業経営確立シンポジウムの様子

2019年9月18日大分市のコンパルホール会議室で、有機農業経営確立シンポジウムを開催しました。

有機農業経営指針(「おおいた発!有機農業スタートアップガイド」)の説明を指針の策定委員長である河野理事{検査員}が行いました。この指針は既に会員の皆様には差し上げていますが、全国的にもこのような有機農業の指針は見当たりません。策定委員の皆様の英知が結集されたもので出席された皆様も熱心に聴講されていました。

続いて「如何にして有機農業の安定と向上を図るか!」をテーマにして体験発表、意見交換が行われました。

当研究会の鹿野検査員の司会進行のもと、野村哲也氏(豊後高田市、野村晴耕園)安達誠氏(九重町、ここのえ安達農園)井田公一郎氏(由布市、コンタファーム)の3名の方々が、これまでの有機農業に取り組んだ経験談や今後の夢・目標等を発表し、会場の皆さんとも意見交換を行いました。出席者の皆さんからは三者三様で非常に参考になる話が聞け、自らの有機農業への取り組みに自信が持てる気がして大変参考になったと感想がありました。この体験発表はこれからの有機農業を担う若手の熱意が溢れ、事務局としても有機農業の牽引車として大いに期待しているところです。

当研究会では現在有機農業のJAS認証事業者の増加に向け取り組みを強化していますが、是非若者が有機農業に参入して欲しいとこのシンポジウムで更に思いを強くした次第です。

なお、今回のシンポジウムには県の振興局や市町村、流通業者の方々も参加を頂き、これからの有機農業の推進に大きな力になるものと思われます。

(文責 有光)

有機農産物販路開拓シンポジウムの様子

2020年2月19日J:COMホルトホール大分会議室にて、有機農業経営上、最も課題となっている販売について、50名の参加者のもと、「如何にして有機農産物の販路を開拓、確保して、経営の向上と安定を図るか」をテーマにシンポジウムを開催しました。

有機農業経営と販売体制の優良事例の紹介が株式会社ohana本舗の赤嶺社長からありました。優良事例は島根県浜田市の「株式会社ぐり~んは~と」で昨年11月に視察して、その素晴らしい取り組みに感銘を受けた組織です。有機農業でこれほどの取り組みが可能なのだと正直言って信じられないような事例でした。

この組織の代表である佐々木氏の話によると有機農産物はマイナーな商品であるからより魅力のあるもので、消費サイドからの要求は非常に大きいとのことであった。従って如何に消費サイドが要求する品目を定時定量届けることができるかが、ポイントであるとのこと。この点が有機農業経営の向上の鍵を握るものと思われます。

続いて講演を頂きました。講師はイオン九州株式会社コーポレートコミュニケーション部九州エリア政策グループマネジャーの福山博久氏で、「オーガニック現状と今後の取り組み」について、消費サイドの考えを非常に分かりやすく話して頂きました。

特に、ヨーロッパとアメリカ、日本における有機農業に対する消費者の要求事項が異なり、日本もこれからは有機農業は自然環境を守る農業生産手法であることをPRすることが重要であるとのことでした。

また、イオン九州株式会社では、「売り場において常設のあらゆる種類の有機農産物を置けるように頑張っているが、現実はなかなか有機農産物が入手できていない。イオンとしても今後の有機農業が伸びることを大いに期待している」とのことでした。上記の事例と講演の共通点として見えることは、有機農業の販路開拓は非常に難しい現実があるが、生産と消費サイドの要求のギャップを如何に埋めていくか、そこに今後の有機農業の進展のカギがあり、それを如何に実践するかが求められているようです。

続いて、「有機農産物の販路開拓の課題とその改善策は如何に」をテーマに会場の出席者の皆さんと意見交換をしました。

出席者の取り組み、意見はそれぞれ異なっていましたが、いずれも有機農業経営をより良いものにしたいという思いは同じでした。その手法や方向は今後とも色々とあらゆる機会を通じて学びながら確立していくものと思われます。今回のシンポジウムはまだまだ販売の課題に対して十分な解決方法を提供するものにはなりませんでしたが、今後継続して研究し、取り組みを進めたいと思います。

(文責 有光)

Report 活動状況

2019年の活動

2018年の活動

- 生物多様性に基づく「田んぼの生き物調査」大分各所

-

生物多様性に基づく田んぼの生き物調査の実施

この『生きもの調査』は、東北発!の画期的な調査方法です! 宮城県の大崎市では、全国に先駆けて“1枚の田んぼに、実際、どれだけの生きものを育んで いるのか”を調査する手法を考案し、この調査手法によって全国の多様な水田における“生物多様 性への貢献度”を見える化しています。

今回は、九州で一番早く調査を実施(2017年夏)した国東市の「荒木川上流部の田んぼ」を はじめとし、大分県下8か所の有機田を調査しました。

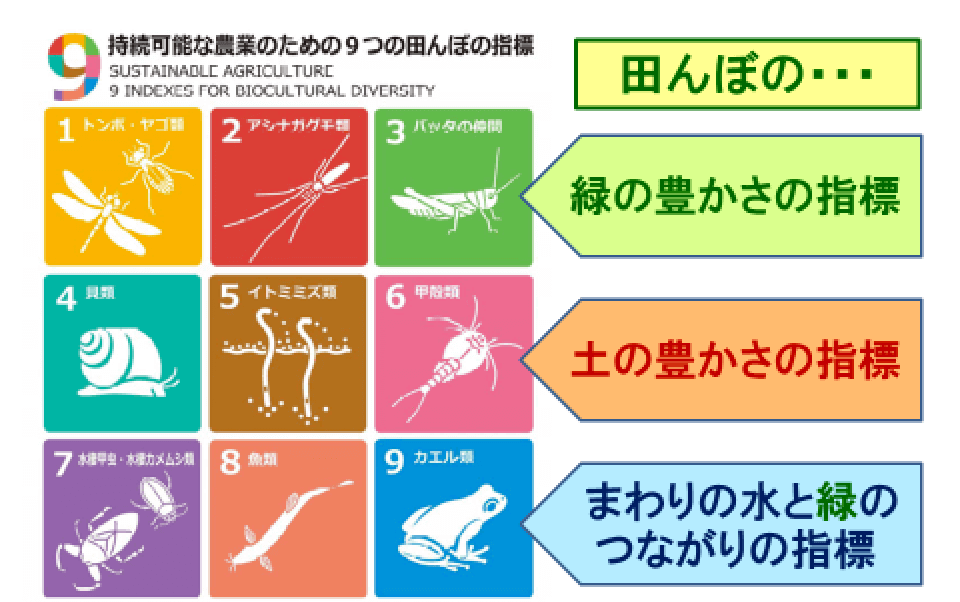

その調査方法は、NPO法人田んぼ・大崎市産業政策課が作成した【持続可能な農業のための 9つの田んぼの指標】(図表1)をもとに実施しました。

また、この調査手法は、近い将来に実現する『田んぼの生きもの認証』と連動しています。

この活動は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団の環境市民活動助成を2017年〜2019年まで受けていました。

- 田んぼの生き物調査研修会

-

国東半島 宇佐地域 世界農業遺産の里山で

「生きもの育む田んぼに学ぶ 」学習会・交流会を実施しました。~セブンイレブン記念財団の環境市民活動助成「NPO基盤強化助成」事業~農福連携による有機JAS拡大事業と生物多様性認証事業

昨年度からセブン-イレブン記念財団の助成を受け、国東市安岐町の荒木川流域で実施しているプロジェクトは、今年度は“農福連携”による「有機JAS拡大事業(量の拡大)」と「生物多様性〔生きもの〕認証事業(質の向上)」として、引き続き実施することになりました。

今年度も社会福祉法人共生荘障がい者サポートセンター三角ベースが、荒木川流域プロジェクトの現地事務局を引き受けて下さり、地元有志の皆さんもプロジェクト実行委員として協力して下さることになりましたが、この学習会はじめ流域のバスツアーや野鳥観察会、竹林学習会などを計画しています。

今年度の普及活動として、8月16日(木)に「世界農業遺産」の里山で行う『生きもの調査』学習会と交流会を実施しました。参加者は20名余りで、三角ベースの利用者の皆さんも参加して下さいました。昨年の事業で休耕田から復活した田んぼで、講師の舩橋玲二氏(NPO法人田んぼ・研究員)が調査の仕方を実際にデモンストレーションしてくれました。

舩橋氏は、昨年度の事業で復活した荒木川上流の田んぼの生物多様性調査も行っています。

その後、各自が田んぼに入り、実際にトンボやカエル、サワガニや水生生物などを捕獲して、どんな生きものがいるのかを調べました。

真夏の暑さの中、三角ベースさんが用意してくれたテントで、冷たいビワ茶をいただきながら、参加者も子ども時代に戻って、田んぼの中で真剣に生きものを楽しみながら探していました(笑)。

そして、お昼は三角ベースさんの「やまのいえ」で、三角ベースさんの有機野菜・有機米を使った美味しい 昼食をいただき、午後から「生きもの調査」 や 「田んぼの生きもの認証制度」について学習会をしました。

参加者の皆さんは、初顔合わせにもかかわらず、積極的で多様な意見交換ができ、また、楽しく交流もできて実り多い会になりました。

この学習会で学ぶ『田んぼの生きもの調査』は東北発の画期的な調査方法です。具体的には、宮城県大崎市が、 全国に先駆けて“1枚の田んぼに実際どれだけの生きものを育んでいるのか”を調査する手法を考案し、この 調査手法によって、全国の様々な水田における“生物多様性への貢献度”を見える化に成功しています。

国東市荒木川流域では、九州で初めて実施された昨年度調査に引き続き、今回は普及活動も実施しました。

田んぼの野生生物が証明する「田んぼの生きもの認証」

上の図は、今回の『生きもの育む田んぼに学ぶ』学習会で使用したものです。“持続可能な農業”のための田んぼの評価方法の1つで、1枚の田んぼについて9種類の生物群を調査することで、その田んぼが本当に“野生の生きものを育んでいるのか”その度合い(=生物多様性の豊かさ)を測ることができる調査を示しています。

1のトンボ類、2のクモ類、3のバッタ類は、田んぼの地上部、即ち「緑の豊かさ」を示す指標4の貝類、5のイトミミズ類、6の甲殻類は、田んぼの地下部、即ち「土の豊かさ」を示す指標です。また、田んぼ自体が、どれだけ自然豊かな田んぼであっても、その周囲が人工的な環境ばかりであればそこにすむ生きものの種類に限界が生じてしまいます。それを評価するのが、次の指標です。すなわち7の水生昆虫類、8の魚類、9のカエル類は、田んぼと周辺の「水と緑とのつながり」を示す指標です。

前述した宮城県大崎市は、近い将来、『田んぼの生きもの認証』制度の実現をめざしていますが、今回私たちが学んだ調査方法は、その認証検査の測定方法です。大分県の“生きものを育む田んぼ”においても大崎市と連携して『田んぼの生きもの認証』制度の実現をめざしていきたいと考えています。 (文責:杉浦)

この活動は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団の環境市民活動助成を2017年〜2019年まで受けていました。

- 竹林研修

-

竹林研修会 豊後大野市犬飼町長谷地区“ながたに振興協議会”が実践している竹林の保全管理・活用法を研修しました

12月1日、豊後大野市犬飼町長谷地区で、竹林研修会を実施しました。 この研修会は、国東市安岐町の社会福祉法人共生荘障がい者サポートセンター三角ベースが現地事務局をしてくれている「荒木川プロジェクト」活動の一環として実施しました。

大野川の支流・柴北川が中心部を流れる 豊後大野市犬飼町長谷地区は、“日本の原風景” が感じられる農山村地域で、竹林資源が豊富です。 「ながたに振興協議会」は、それを有効活用した堆肥作り・燃料用竹ペレット作りを実践しています。今回の研修では、その方法を協議会の方にご指導していただきました。

竹林の管理は、まず地区の道路端の生い茂って荒れていた竹林の整備から始めます。地上1mの部分で竹を切ると約3年で竹は枯れます。その技術を活用した竹林整備とのことでした。

-

ながたに振興協会HPより

-

粉砕機

伐採した竹は、粉砕機で竹チップに粉砕します。それを堆肥と燃料用に加工します。粉砕した竹チップは、水分が多いので、乾燥機にかけます。ここで使用している乾燥機は、「もみ殻乾燥機」を改良したもので、送風力を強化したものでした。

堆肥にする場合は、竹チップと鶏糞を混ぜて発酵させ、温度管理しながら切り返しをして、3か月で完熟堆肥にします。完熟堆肥なので、全く臭くありません。それを有料で販売しています。

燃料用竹チップは、粉砕乾燥させた竹チップそのものを、豊後大野市大野町の〝道の駅おおの″にある〝サイクリングハブ″の足湯の燃料用として販売しています。

竹チップ燃料は、燃やすときに二酸化炭素を排出しますが、その量は竹の成長期に吸収した分と同じなため、結果的には±0となります。したがって、地球温暖化防止となる取組みということで、この協議会の活動は、大分県表彰を受賞しています。

今、里山の管理に悩んでいる地域が多くあるなか、「ながたに振興協議会」の取組みは、里山を守る私たちの解決策の一助となりました。 (文責:杉浦)

この活動は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団の環境市民活動助成を2017年〜2019年まで受けていました。

-

Cooperation 社会福祉法人の皆様へ

有機農業で農福連携事業をしませんか?

農福連携事業とは、農業と福祉のコラボレーションです(農水省・厚労省のホームページを参照してください)。その中でも有機農業は化学肥料や農薬を使わないので、クライアントに安全・その家族やスタッフに安心な農業です。農水省のホームページにも次のように照会されています。

農福連携とは、障害者等の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、 社会参画を促す取組であり、農林水産省では、厚生労働省と連携して、「農業・農村における課題」、「福祉(障害者等)における課題」、双方の課題解決と利益 (メリット)があるWin-Winの取組である農福連携を推進しています。